Surau Sebagai Skriptorium Naskah Minangkabau

Skriptorium adalah sebuah ruangan yang luas atau terdiri atas ruang-ruang kecil yang difungsikan untuk menyalin naskah dengan berbagai aturan ketat yang harus dipatuhi. Segala peralatan yang diperlukan di dalam skriptorium disediakan oleh seorang petugas khusus. Para petugas yang menyalin naskah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu di dalam teks, walaupun ada kesalahan di dalam teks yang dihadapinya. Pengertian yang diajukan Rujiati merujuk pada bentuk-bentuk skriptorium pada masa lalu, terutama yang berkembang pada kurun awal abad Masehi di Yunani, dimana aktifitas penyalinan manuskrip giat dilakukan. Pastinya sulit menemukan bentuk konkrit dari model skriptorium yang disebut Rudjiati, namun bukannya tidak mungkin pula bangunan Surau di Minangkabau pernah berfungsi sebagai dimaksud. Dalam hal ini, menarik untuk ditelusuri lebih jauh guna memperkuat dugaan-dugaan di atas, melalui telaah terhadap sebuah model Surau yang terdapat di Koto Tangah, Surau Paseban. Surau ini dipilih sebagai objek karena alasan adanya koleksi manuskrip yang relatif banyak dan menjelaskan adanya kontinuitas sebuah tradisi menyangkut skriptorium. Penting diajukan di sini bagaimana sesungguhnya sejarah sebuah skriptorium institusi keagamaan tradisional lokal yang memiliki banyak koleksi manuskrip. Bersamaan dengan proses pemapanan Islam di wilayah ini pada abad ke-17 dan ke-18, Surau diduga digunakan oleh para ulama dan murid-muridnya sebagai skriptorium. Dengan demikian, di Surau-Surau-lah seharusnya para penulis menuangkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan keagamaan, terutama yang terkait dengan ajaran-ajaran mendasar Islam. Dalam konteks demikian, manuskrip adalah wujud nyata dari karya penulis dan menjadi media pembelajaran yang sangat efektif, terutama dilihat dari proses isalmisasi di Minangkabau. Berkaitan dengan ini, harus diakui bahwa sebagai institusi yang mengemban tugas pendidikan sekaligus penyebaran ajaran-ajaran keislaman, yang sumber-sumber ajarannya ditulis dengan bahasa Arab, Surau beserta orang-orang yang mengajar dan belajar di dalamnya adalah mereka yang terlebih dahulu mahir mengolah aksara, dalam hal ini aksara Arab.

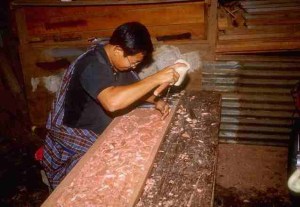

Skriptorium adalah sebuah ruangan yang luas atau terdiri atas ruang-ruang kecil yang difungsikan untuk menyalin naskah dengan berbagai aturan ketat yang harus dipatuhi. Segala peralatan yang diperlukan di dalam skriptorium disediakan oleh seorang petugas khusus. Para petugas yang menyalin naskah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu di dalam teks, walaupun ada kesalahan di dalam teks yang dihadapinya. Pengertian yang diajukan Rujiati merujuk pada bentuk-bentuk skriptorium pada masa lalu, terutama yang berkembang pada kurun awal abad Masehi di Yunani, dimana aktifitas penyalinan manuskrip giat dilakukan. Pastinya sulit menemukan bentuk konkrit dari model skriptorium yang disebut Rudjiati, namun bukannya tidak mungkin pula bangunan Surau di Minangkabau pernah berfungsi sebagai dimaksud. Dalam hal ini, menarik untuk ditelusuri lebih jauh guna memperkuat dugaan-dugaan di atas, melalui telaah terhadap sebuah model Surau yang terdapat di Koto Tangah, Surau Paseban. Surau ini dipilih sebagai objek karena alasan adanya koleksi manuskrip yang relatif banyak dan menjelaskan adanya kontinuitas sebuah tradisi menyangkut skriptorium. Penting diajukan di sini bagaimana sesungguhnya sejarah sebuah skriptorium institusi keagamaan tradisional lokal yang memiliki banyak koleksi manuskrip. Bersamaan dengan proses pemapanan Islam di wilayah ini pada abad ke-17 dan ke-18, Surau diduga digunakan oleh para ulama dan murid-muridnya sebagai skriptorium. Dengan demikian, di Surau-Surau-lah seharusnya para penulis menuangkan dan menyebarluaskan gagasan-gagasan keagamaan, terutama yang terkait dengan ajaran-ajaran mendasar Islam. Dalam konteks demikian, manuskrip adalah wujud nyata dari karya penulis dan menjadi media pembelajaran yang sangat efektif, terutama dilihat dari proses isalmisasi di Minangkabau. Berkaitan dengan ini, harus diakui bahwa sebagai institusi yang mengemban tugas pendidikan sekaligus penyebaran ajaran-ajaran keislaman, yang sumber-sumber ajarannya ditulis dengan bahasa Arab, Surau beserta orang-orang yang mengajar dan belajar di dalamnya adalah mereka yang terlebih dahulu mahir mengolah aksara, dalam hal ini aksara Arab.Penggunaan aksara Arab dalam aktifitas tulis-menulis disebabkan terutama sekali karena masyarakat Minang termasuk dalam sebagian besar suku-suku di nusantara yang tidak memiliki sistem aksara. Kebudayaan Hindu yang meninggalkan sejumlah prasasti di wilayah ini memang dapat dijadikan bukti bahwa masyarakat Minangkabau telah tersentuh oleh budaya tulis baca sebelum Islam. Meskipun kebudayaan Hindu tetap bertahan hingga abad ke-15, tetapi tidak mewariskan budaya tulis terhadap masyarakat Minang dalam pengertian yang luas. Aksara Hindu hanya dipakai dan digunakan dalam lingkungan yang amat terbatas, yakni lingkungan elit kerajaan saja. Berbeda dengan aksara Arab yang dibawa Islam. Jauh sebelum keterlibatan ulama Surau dalam aktifitas tulis menulis, aksara ini telah diperkenalkan oleh pedagang-pedagang dan sekaligus pendakwah muslim melalui kitab suci al-Quran, kitab-kitab hadis maupun naskah-naskah keagamaan. Dan setelah dilakukan penulisan maupun penyalinan ulang oleh ulama-ulama Surau, masyarakat telah familiar dengan aksara ini, meskipun aksara tersebut dipakai untuk bahasa yang dikenal oleh masyarakat, yakni Melayu atau bahasa lokal dengan modifikasi tertentu dikarenakan ketidaksamaan ejaan antara bahasa Arab dan bahasa lokal.

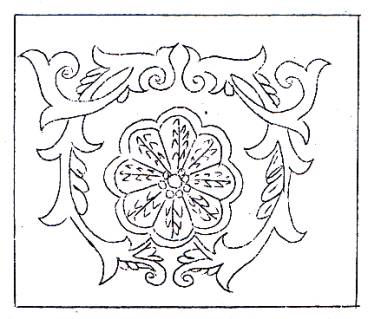

Dengan pola kedekatan demikian, fungsi aksara Arab bagi masyarakat Minang menjadi demikian luas dan dinamis. Naskah-naskah yang termasuk ke dalam kitab-kitab keagamaan berbahasa Arab sebagai bacaan keagamaan dalam konteks dakwah dan pendidikan Islam, termasuk dalam hal ini al-Quran, jelas dimaksudkan untuk disebarluaskan, diajarkan dan dibacakan kepada masyarakat yang tersentuh oleh dakwah Islam. Sedangkan naskah-naskah berbahasa Melayu atau berbahasa lokal tetapi menggunakan aksara Arab sebagai sistem kodenya, telah menjembatani antara kearifan lokal dengan nilai-nilai keislaman dalam karya tertulis. Karena itu, tidak mengherankan secara bertahap namun pasti, aksara Arab pada akhirnya menggeser aksara Hindu sebagai sebuah kebudayaan yang tidak sempat berkembang di wilayah ini. Kemampuan yang mereka miliki dalam hal ini turut membawa dampak bagi kesusasteraan lokal non-keagamaan yang sebelumnya—kecuali hikayat—ditradisikan melalui lisan. Sebagai konsekuensinya, tradisi lokal ini pun pada akhirnya tidak terlepas dari pengaruh Islam, tidak saja terlihat dari aspek aksara yang digunakan, tetapi juga dari perubahan karakter tokoh-tokoh yang diceriterakan, alur cerita serta penambahan materi yang sesuai dengan keinginan penulis.Kata “tradisional” pada aspek tertentu mengandung penegasan adanya transmisi literatur keagamaan dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Surau-Surau berbasis tarekat Syattariyah yang melaksanakan penulisan manuskrip-manuskrip keagamaan pada masa lalu mengemban proses ini. Fathurahman menegaskan bahwa, Tarekat Syattariyah di nusantara dengan persebaran manuskrip-manuskripnya dapat menjelaskan matarantai keilmuan dan saling keterhubungan guru dan murid komunitas ini.dalam konteks itu, demikian Fathurahman, Surau Paseban tergolong produktif melahirkan manuskrip. Pada saat sekarang jejak-jejak produktifitas Surau Paseban dalam melahirkan naskah masih terlihat. Berdasarkan pendataan di lokasi dugaan-dugaan tersebut terlihat realistis. Terdapat 29 manuskrip dengan berbagai kondisi. Jumlah ini merupakan sebagian saja dari keseluruhan naskah yang pernah ada di Surau itu. Menurut salah satu sumber dari Surau Paseban menyebut angka 40. Konon, menurut informasi sumber tersebut, banyak diantara murid ataupun kerabat yang membawa serta diantara manuskrip-manuskrip itu meskipun tidak ada izin dari Syekh Paseban sendiri. Akibat dari pelanggaran demikian, orang yang membawa manuskrip-manuskrip itu mengalami berbagai musibah. Diluar konteks magis seperti itu, keterangan ini sedikit menjelaskan harga sebuah manuskrip bagi komunitas Surau ini pada masa lalu dalam kehidupan sosial keagamaan mereka.

Adanya dugaan bahwa Surau Paseban dijadikan sebagai tempat menulis naskah boleh jadi benar. Beberapa petunjuk dari hasil pengamatan langsung, agaknya memperkuat dugaan itu. Namun batasannya tidak terlalu kaku, terutama terkait dengan tokoh, tempat dan waktu penulisan atau penyalinan naskah. Biasanya informasi mengenai hal-hal itu diperoleh dari kolofon, namun sayangnya tidak semua penyalin menyertakan kolofon dalam kitab yang mereka tulis. Dari keseluruhan koleksi manuskrip yang ditemukan di Surau Paseban, terlihat adanya perbedaan dari segi karakter huruf dan jenis kertas. Petunjuk ini sedikit mengarahkan adanya sejumlah orang yang terlibat dalam aktifitas penulisan. Menurut informasi yang berkembang di lokasi, secara garis besar koleksi yang terdapat di Surau Paseban dapat dipilah menjadi tiga bagian. Pertama, manuskrip-manuskrip yang dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau-Surau tempat beliau mengajar. Kedua, manuskrip-manuskrip karangan Syekh Paseban sendiri ataupun salinan dari kitab-kitab terdahulu, dan ketiga, manuskrip-manuskrip yang dikarang atau disalin ulang oleh para murid, baik ketika menetap di Surau, maupun setelah tamat belajar di Surau dan mendirikan Surau di tempat masing-masing. Keterangan dari pewaris Surau dan guru-guru dari generasi sekarang hanya menyebut bahwa sebagian manuskrip-manuskrip itu dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau Padang Gantiang dan Surau Pakandangan tempat dimana Syekh Paseban pernah menimba ilmu. Sebagian lain, menurut asumsi ini tentu ditulis oleh Syekh Paseban dan murid-muridnya di Surau Paseban sendiri. Sebagaimana maksud dari penelitian ini, keterangan atau asumsi ini akan ditinjau lebih jauh lewat telaah kodikologis.

Adanya dugaan bahwa Surau Paseban dijadikan sebagai tempat menulis naskah boleh jadi benar. Beberapa petunjuk dari hasil pengamatan langsung, agaknya memperkuat dugaan itu. Namun batasannya tidak terlalu kaku, terutama terkait dengan tokoh, tempat dan waktu penulisan atau penyalinan naskah. Biasanya informasi mengenai hal-hal itu diperoleh dari kolofon, namun sayangnya tidak semua penyalin menyertakan kolofon dalam kitab yang mereka tulis. Dari keseluruhan koleksi manuskrip yang ditemukan di Surau Paseban, terlihat adanya perbedaan dari segi karakter huruf dan jenis kertas. Petunjuk ini sedikit mengarahkan adanya sejumlah orang yang terlibat dalam aktifitas penulisan. Menurut informasi yang berkembang di lokasi, secara garis besar koleksi yang terdapat di Surau Paseban dapat dipilah menjadi tiga bagian. Pertama, manuskrip-manuskrip yang dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau-Surau tempat beliau mengajar. Kedua, manuskrip-manuskrip karangan Syekh Paseban sendiri ataupun salinan dari kitab-kitab terdahulu, dan ketiga, manuskrip-manuskrip yang dikarang atau disalin ulang oleh para murid, baik ketika menetap di Surau, maupun setelah tamat belajar di Surau dan mendirikan Surau di tempat masing-masing. Keterangan dari pewaris Surau dan guru-guru dari generasi sekarang hanya menyebut bahwa sebagian manuskrip-manuskrip itu dibawa oleh Syekh Paseban dari Surau Padang Gantiang dan Surau Pakandangan tempat dimana Syekh Paseban pernah menimba ilmu. Sebagian lain, menurut asumsi ini tentu ditulis oleh Syekh Paseban dan murid-muridnya di Surau Paseban sendiri. Sebagaimana maksud dari penelitian ini, keterangan atau asumsi ini akan ditinjau lebih jauh lewat telaah kodikologis.Surau Paseban yang dijadikan sebagai studi kasus, diketahui memiliki sedikitnya 29 manuskrip dalam berbagai cabang keilmuan. Melalui pembacaan fisik naskah diperoleh kesimpulan bahwa keberadaan manuskrip di Surau merupakan bukti adanya aktifitas penyalinan dan distribusi kitab yang menjadi salah satu model transmisi ajaran-ajaran keislaman pada masa lalu, terutama memasuki awal abad XX. Sedikitnya hal itu mengindikasikan bahwa Surau tersebut pernah dijadikan sebagai skriptorium pada masa lalu. Hal itu didukung pula oleh adanya kesamaan beberapa manuskrip dari aspek tulisan dengan manuskrip yang memuat nama penyalin. Oleh karena itu, di sini dapat digagas bahwa Surau Paseban memang pernah dijadikan sebagai tempat menyalin naskah. Dari studi ini dapat pula diketahui kontinuitas dari sebuah mazhab melalui identifikasi nama-nama pengarang yang terdapat di dalam manuskrip-manuskrip tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, Surau Paseban telah memainkan peran penting dalam proses transmisi ini dengan secara aktif memainkan peran penghubung Islam tradisional pada awal abad XX dengan masa-masa sebelumnya melalui pengadaan manuskrip dan sekaligus pengajarannya di Surau. Berangkat dari hal tersebut, koleksi manuskrip yang ada di Surau Paseban merupakan gambaran tidak langsung dari penguasaan materi-materi keagamaan yang dimiliki oleh seorang Syekh. Hasil penting lainnya dari penelitian terhadap fisik naskah adalah keterangan yang dperoleh dari cap air kertas. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa manuskrip-manuskrip yang terdapat di Surau Paseban berusia cukup tua, antara 1632-1808 M. Secara lebih spesifik, penulisan dan penyalinan manuskrip di Surau erat kaitannya dengan pewarisan sumber-sumber rujukan kalangan tradisi.

:: Tulisan lengkap yang merupakan ringkasan dari Disertasi A. Taufik Hidayat diterbitkan dalam Jurnal Internasional Fikr wa Adab Edisi Januari-Juni 2011 (Redaktur : Muhammad Ilham)

Sumber : http://ulama-minang.blogspot.com/ Rating: 4.5

Description: Surau Sebagai Skriptorium Naskah Minangkabau

Reviewer: Unknown

ItemReviewed: Surau Sebagai Skriptorium Naskah Minangkabau